di FRANCESCO SPAGNULO

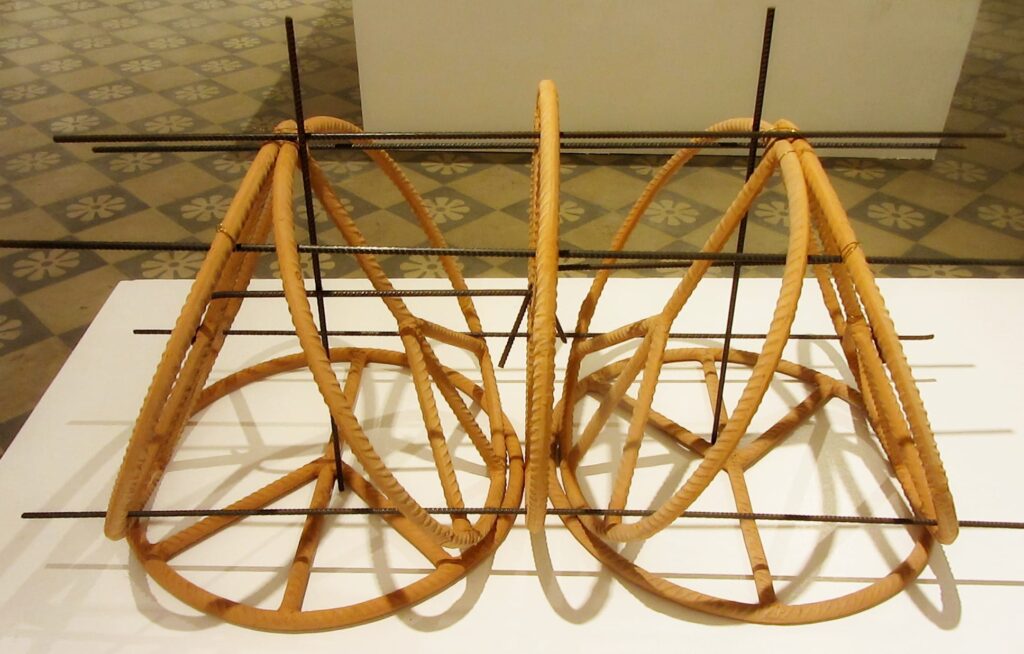

L’opera dal titolo Conflitti – Componimento Costruttivo 02 attraverso la componente simbolica, intende focalizzare l’attenzione sul concetto di “costruzione delle condizioni di pace” e relative implicazioni. Essa è composta da 7 elementi in terracotta trattata del diametro di cm 60 e spessore di cm 2 caratterizzati plasticamente dal segno-simbolo della pace (derivante da una elaborazione grafica di Gerald Holtom realizzata nel 1958 per il nuclear disarmament) modellato come la classica forma nervata della barra di costruzione, 9 elementi in acciaio (barra di costruzione nervata in acciaio) più filo metallico di connessione. L’Opera – installazione, così strutturata, sviluppa in altezza cm 60, in larghezza cm 60 e cm 135 di lunghezza (profondità). È diritto e dovere di tutti comporre i conflitti, senza ricorrere all’uso della violenza. La guerra e la pace hanno a che fare con i nostri comportamenti quotidiani, con il modo in cui ci esprimiamo e relazioniamo con gli altri. L’impegno teso a costruire le suddette condizioni passa necessariamente attraverso un nuovo paradigma culturale che sia in grado di riconsiderare i diversi aspetti degli attuali sistemi di convivenza civile generale. Bisogna saper agire, personalmente a livello locale, per generare e costruire pace ad un livello globale. Papa Francesco si è espresso in questo modo: “beati non quelli che stanno in pace, ma che la costruiscono … tutti desideriamo la pace, ma spesso quello che vogliamo è stare in pace, essere lasciati in pace …” L’etica è la forma dell’agire, ed oggi più che mai l’urgenza più pressante è assumere concretamente un comportamento etico, perché sono a serio rischio, per varie ragioni, le nostre stesse condizioni di esistenza. Ma ancor prima che etico, credo che il problema sia soprattutto estetico nel senso etimologico del termine e cioè la capacità (per molti aspetti anestetizzata) di sentire, di avvertire e percepire sia ciò che ci circonda e consideriamo vicino che quello apparentemente lontano. Occorre far valere di fronte ai “segni del potere” il “potere dei segni” come sosteneva Don Tonino Bello.

L’opera, così strutturata, nell’attuale linguaggio verbale dell’arte contemporanea viene incasellata e definita installazione, indipendentemente dai contenuti e dalle qualità plastico-visive. Personalmente ritengo che l’uso del termine installazione, al di là di tutte le considerazioni di merito, per certi versi sia frutto di una forzatura, di una distorsione. Se proprio siamo costretti a dare una definizione, e non si vuole usare il termine opera o lavoro, preferisco definirla “Instillazione” (s. fig. accorta e costante comunicazione di principi e di affetti) termine dal punto di vista semantico più aderente. Per quanto riguarda i contenuti, Gunther Anders (Stern) affermava che “quanto più la vita si adorna del lucente cellophane della serena apparenza tanto più urge per l’arte il dovere inderogabile di essere seria.. di lacerare e screditare la variopinta continuità del quotidiano”. Papa Francesco rivolgendosi agli artisti ha dichiarato: “… l’artista prende sul serio la profondità inesauribile dell’esistenza, della vita e del mondo, anche nelle sue contraddizioni e nei suoi lati tragici. Questa profondità rischia di diventare invisibile allo sguardo di molti saperi specializzati, che rispondono a esigenze immediate, ma stentano a vedere la vita come realtà poliedrica … Sapete guardare le cose sia in profondità sia in lontananza … in ciò siete chiamati a sottrarvi al potere suggestionante di quella presunta bellezza artificiale e superficiale oggi diffusa e spesso complice dei meccanismi economici che generano disuguaglianze … una bellezza finta, cosmetica, un maquillage che nasconde invece di rivelare … che le differenze non diventino conflitti, ma diversità che si integrano; e nello stesso tempo che l’unità non sia uniformità, ma ospiti ciò che è molteplice”. Attualmente, la superficie, sia che si tratti di opere sia che riguardi i dialoghi tra le persone è diventata lo spazio fisico ed ideale sulla quale si svolge, senza mai entrare in profondità, il teatro emozionale dell’esistenza, in una persistente deriva decorativa eccessivamente retorica. Si veda, ad esempio, la stragrande maggioranza della street art, oramai, omologata ed omologante svuotata di quel contenuto, significato, ed urgenza di contesto che ha avuto agli inizi e per i quali in origine ha preso le mosse. In moltissimi casi è pura decorazione ostentata, presunto abbellimento di aree degradate sia urbane che periferiche. Stesso discorso vale per il dilagare della moda consumistica ed irrazional-popolare dei tatuaggi. Siamo diventati silhouette inconsistenti ed emulatori incalliti ma con l’amara illusione di essere caratterizzati da una spiccata individualità.

Vaghiamo come tanti involucri aerostatici dalle sagome apparentemente diverse che rivestono però lo stesso vuoto pneumatico. Ma è nella profondità, soprattutto in quello che non riusciamo a percepire, nemmeno di noi stessi, che dimora l’autenticità, il senso e la consistenza delle cose. In riferimento al materiale ceramico, alcuni grandi maestri sin dall’inizio del Novecento, in realtà altri molto prima, lo hanno affrancato dal ghetto dell’artigianato, dalla serialità dell’industria e liberato dall’antico e pesante fardello della funzionalità e della decorazione, considerandolo un medium, un mezzo espressivo a pieno titolo. Nel catalogo della Terza Biennale della Ceramica di Cerreto Sannita del 2002, Giorgio Bonomi, critico d’arte affermava che: “la ceramica è un semplice materiale che acquista valore a seconda delle mani che la trattano. Ci sono molti bravi artigiani, alcuni designers, pochissimi veri artisti, tantissimi ceramisti che non sono né gli uni né gli altri e che, anzi, sviliscono il materiale stesso con orripilanti opere che non hanno la piacevole qualità di un bel pezzo d’artigianato né producono quelle emozioni che provengono da una vera opera d’arte”. Luca Bochicchio ricercatore e direttore della Casa Museo Jorn di Albissola, nell’articolo “La scultura ceramica va in scena alla GNAM di Roma”, scritto per la rivista Espoarte dell’aprile 2015, dichiarava: “molti autori si definiscono con orgoglio ceramisti, in quanto per essi il processo tecnico è prioritario sul dato di senso e di espressione poetica. Tuttavia la storia dell’arte ci insegna che, questa visione non basta a formare una cultura condivisa”. Nel testo in catalogo della stessa mostra, la Direttrice del MIC di Faenza, Claudia Casali afferma che “creatività non è in arte (e nello specifico in ceramica) sinonimo di sterile tecnicismo legato alla terra e alla cottura, è rappresentazione mentale, pensiero, iconografia, stile, ovvero poesia … La ceramica è alchimia nell’interazione degli elementi aria, acqua, terra, fuoco, senza alcun dubbio, ma non dobbiamo fare di questa interazione il parametro di valutazione critica e storico-artistica di un opera fittile”. Il marmo, insieme al bronzo, è stato per secoli il materiale elettivo per la scultura, non per questo chi creava e realizzava un’opera d’arte in marmo si definiva o veniva definito necessariamente marmista, al limite le opere venivano, anche, definite i marmi di tale artista.

Allo stesso modo un’artista plastico-visivo che realizza un’opera d’arte con materiali ceramici per quale motivo deve essere definito ceramista, come spesso avviene? Il ceramista è l’artigiano autore di opere nelle quali soprattutto la materia e la tecnica sono preponderanti, preminenti rispetto ai dati di senso ed alla poetica. In una mostra d’arte (o presunta), definita “Concorso di Ceramica Contemporanea” noi paradossalmente non esponiamo (non dovremmo esporre) “la ceramica”, ma un pensiero nei suoi contenuti razionali ed emotivi, un’idea, un espressione poetica che prende forma attraverso l’uso del materiale ceramico, possibilmente in maniera sapiente, con perizia tecnica e capacità comunicative (“la grammatica del vedere”, della percezione). D’altra parte chi, come pochi, ha una conoscenza profonda del materiale sia dal punto di vista chimico-fisico che tecnologico e basa il suo linguaggio espressivo sull’indagine della materia e sulle sue possibilità tecniche ed estetiche, raggiungendo risultati notevoli, non fa altro che dare forma ad una poetica, una cultura. Per il resto ritengo sia presunta alchimia tra gli elementi, sterile tecnicismo fine a se stesso, alla ricerca di stupire, chi vuole essere stupito, con “effetti speciali”. Sarebbe come scrivere un testo con una sintassi perfetta, una grammatica altrettanto perfetta, un contenuto ridondante, senza riuscire ad esprimere un senso, un emozione, un pensiero profondo. A tal proposito, tra i suddetti pochi, vorrei ricordare in particolare Nanni Valentini (Sant’Angelo in Vado,Pesaro 1932- Vimercate 1985 ). L’arte, come dimostrato dalle scienze umanistiche e dalle neuroscienze (attraverso analisi ed indagini sia quantitative che qualitative), è una esperienza cognitiva complessa sia per chi la fruisce che per chi la realizza, certamente mediata ed influenzata dalla cultura personale, ma allo stesso tempo è anche un esperienza estetica ed emotiva. In effetti il cervello è un organo attivo sia nel ricevere degli stimoli percettivi esterni che nel dare ed assegnare dei valori a questi stimoli. Torsten Wiesel (1924 Uppsala, Svezia) medico e neuro scienziato , Premio Nobel nel 1981, per aver chiarito i rapporti tra la corteccia cerebrale e la percezione visiva, ha messo in evidenza che il cervello “vede prima” degli occhi. Il filosofo dell’arte Joseph Margolis (1924-2021 Stati Uniti) afferma che “le opere d’arte sono enti fisicamente incorporati e culturalmente emergenti”.

L’opera d’arte ha si un sostrato materiale ma non per questo può essere ridotta ad una semplice cosa nè ad un oggetto esclusivamente mentale, “concettuale”. Essa simboleggia, significa, esprime, non in quanto oggetto fisico ma perché l’oggetto fisico conserva e veicola le intenzioni dell’autore. La qualità dell’opera d’arte è definita dai valori in essa racchiusi indipendentemente dal mezzo espressivo, che rimane, in ogni caso, una caratteristica importante dell’opera. L’opera d’arte non è l’opera di un’arte ed Artista non è un aggettivo qualificativo ma un sostantivo. Di conseguenza; finché si continuerà, come fanno in molti, purtroppo anche “organizzatori”e curatori, a fare un errore culturale sia di sostanza che di metodo, fossilizzati nella perenne confusione di scambiare il LINGUAGGIO ARTISTICO per il MEZZO ESPRESSIVO e viceversa tale da costituire il grande equivoco che sta a monte di una serie di scelte ed atteggiamenti; finché non si riuscirà a distinguere ciò che ha le prerogative dell’arte contemporanea da ciò che è artigianato; oppure avere l’ostinazione di mostrare, per ragioni apparentemente oscure, le relative opere disposte in ordine sparso e sovrabbondante, nello stesso contenitore espositivo, solo perché realizzate in ceramica; così facendo si riproporranno degli ibridi che non sono delle mostre d’arte, ne di artigianato, ne di design ma delle presunte e non ben chiare e definite rassegne di quel che si fa con la ceramica, con l’inevitabile rischio dell’effetto Mostra Mercato a scapito della chiarezza di lettura per i fruitori, del livello delle iniziative e della crescita e sviluppo di un territorio attraverso un coinvolgimento generale. Quindi, è per determinate ragioni che sussistono ancora denominazioni, ambigue e fuorvianti, quali “Mostra della Ceramica” o “Concorso di Ceramica Contemporanea” come fosse una cosa normale. Proporre invece, ad esempio, una mostra d’arte con opere in marmo oppure in bronzo, classiche o contemporanee e chiamarla “Mostra del Marmo” o “Mostra del bronzo” desterebbe quantomeno qualche perplessità. Per essere un po’ più chiari, Il linguaggio artistico è l’espressione poetica, i significati, il senso delle opere, l’insieme delle strategie comunicative delle proprie idee ed emozioni, attraverso un sistema di segni, simboli, convenzioni. Il mezzo espressivo è la materia fisica, il materiale e le tecniche che l’artista utilizza per comunicare, per creare un opera d’arte. Il senso delle riflessioni qui esposte non vogliono essere una sorta di dichiarazione di impossibilità di riscatto culturale del mestiere dell’artigiano, di delegittimazione del fare ceramica in maniera artigianale, anzi oltre ad avere pari dignità di “cittadinanza” molto spesso sono alla base di un processo di formazione artistica. L’intento è quello di dare un contributo di chiarezza, per cercare di sfatare dei luoghi comuni, per evidenziare dei pregiudizi e delle incompetenze che sono alla base, a mio avviso, sia di scelte inadeguate e opportunistiche che di atteggiamenti presuntuosi e pretestuosi tipici di chi non ha una conoscenza approfondita della storia dell’arte classica, moderna e soprattutto contemporanea, della storia del design e della storia dell’arte della ceramica.

Il comune denominatore di questi atteggiamenti è quello di dare impropriamente eccessivo valore al cosiddetto gusto personale, il pensare di poter dire la propria legittimamente e liberamente al pari degli esperti in questioni che riguardano l’arte, il sentirsi a proprio agio e non provare imbarazzo addirittura come membri o presidenti di giuria pur non avendo specifiche conoscenze, competenze e titoli di merito. Amministratori o sindaci che si sentono, o sono invitati a sentirsi nel caso specifico, rappresentanti di un presunto sentimento collettivo esibendo tranquillamente la loro “cultura generale” ed il loro orgoglioso gusto personale. Molti sono portati a pensare che il cosiddetto gusto personale sia una dotazione naturale individuale che ognuno possiede ed esprime da sempre e non può essere messo in discussione, non a caso esistono le proverbiali frasi o per meglio dire luoghi comuni che “i gusti sono gusti” e “sui gusti non si discute”. In realtà non ci si rende conto che il gusto è qualcosa che si forma e che si è formato come bagaglio culturale attraverso la complessità delle conoscenze, delle relazioni e delle esperienze di vita personale. Gusto è una parola che era sconosciuta nell’antichità, sorge in Italia e Spagna tra fine Quattrocento e inizio Cinquecento, dapprima usata come sinonimo di piacere poi venendo ad indicare una capacità di scelta, una espressione di preferenza che si affianca al giudizio. Bruno Munari a proposito di “giurie incompetenti ma autoritarie” dichiarava (in Artista e designer edizioni Laterza 1971 pagg.15 e 16) : “In queste giurie ci sono tutti, meno gli artisti moderni e internazionalmente qualificati. Ci sono funzionari di ogni tipo, esperti in economia e commercio, rappresentanti delle Forze Armate … Eppure tutta questa gente quando ha mal di pancia chiama il dottore e non l’idraulico.

Perché ci deve essere questo disprezzo per l’arte, questa presunzione che tutti possano giudicare, questo trionfo dell’incompetenza?” Nella città di Grottaglie, tra le diverse realtà c’è ne sono due importanti, anche storicamente, per l’identità della stessa comunità: una è lo storico Quartiere delle Ceramiche, autentico topos di una secolare attività, dove sono insediate la maggioranza delle botteghe artigianali ceramiche tuttora attive che per i suoi molteplici aspetti geo-morfologici, storici e sociali rappresenta un unicum e non solo a livello nazionale; seconda è la presenza di un Liceo Artistico, già Istituto Statale d’Arte per la Ceramica, già Regia Scuola per la Ceramica di Grottaglie una Istituzione storicamente prestigiosa istituita con decreto ministeriale il 27 settembre 1887. È la prima Scuola d’Arte per la ceramica istituita in Italia che ha annoverato tra direttori ed insegnanti, specialmente in passato, artisti e personaggi di rilievo. Nel 1910 è stata considerata la più importante rispetto alle altre due esistenti nel suo genere in Italia, quella di Nove nel Vicentino (Scuola regia dal 1890) e quella di Castelli d’Abruzzo (Scuola Regia dal 1906) come risulta in una lettera riservata del Ministro Giovanni Raineri datata 28 luglio 1910 ed indirizzata al Prefetto di Lecce, avente ad oggetto: Grottaglie – Regia Scuola di Ceramica. Le altre Scuole in Italia (successivamente Istituti Statale d’Arte per la Ceramica, oggi Licei Artistici) sono state istituite successivamente rispetto a Grottaglie, compreso quello di Faenza (Regia Scuola di Ceramica dal 1919). Queste due realtà, nella sostanza e non a parole o per frasi di circostanza, dovrebbero rappresentare, da un punto di vista civico e culturale, il fiore all’occhiello della Città di Grottaglie ma ho il timore che già da troppo tempo siano diventate il fiore all’orpello. A seguito di quanto sopra evidenziato ritengo che a Grottaglie sia opportuno e doveroso che ci sia oltre ad una Mostra-Concorso relativa all’Arte Contemporanea – sempre con il medium dei materiali ceramici, certamente di respiro internazionale ma che sia anche di alta qualità e contenuto – anche una Mostra che riguardi l’Artigianato della Ceramica, per non parlare del Design.

Impostazione che in passato la cosiddetta “Mostra della Ceramica” ha già avuto per diverso tempo sin dal 1971 distinguendosi in due settori, quello dell’arte e quello dell’artigianato. Eventualmente una Mostra costituita da sezioni ben distinte con una esposizione e disposizione corretta delle opere che favoriscano una buona e chiara lettura delle stesse, senza ricevere disturbi visivi da vari elementi strutturali, dalle opere in sovrapposizione o dal numero eccessivo di opere rispetto allo spazio espositivo. Una tendenza, quella del numero eccesivo di opere esposte rispetto agli spazi espositivi che nel corso degli anni, a volte più, altre meno, si è sempre ripresentata, fino ad oggi, perché è stata l’esigenza di amministratori e funzionari incompetenti, così come le selezioni delle opere si sono rivelate quasi sempre, non avendo unità di intenti e non solo, un insieme eterogeneo di “opere” alcune di arte contemporanea, altre di buon artigianato, molte altre non hanno avuto le caratteristiche ne di una ne dell’altro, nonostante la presenza di un curatore, incaricato direttamente o come vincitore di un bando di concorso. Esporre delle opere d’arte in uno spazio pubblico o privato non è cosa semplice, non è esattamente come disporre degli oggetti comuni in uno spazio qualsiasi. Lo spazio deve essere strutturato ed attrezzato ed è soprattutto necessario avere delle competenze e conoscenze specifiche multidisciplinari, che non e qui il caso di argomentare, affinché si possa mettere l’osservatore in condizione di effettuare, visivamente, una buona “lettura delle opere”. Quindi una mostra d’arte che abbia un’identità ben chiara, riconoscibile e riconosciuta – non solo dagli artisti di diverse nazioni e dagli addetti ai lavori che sono attenti ed informati per professione e propensione personale – ma soprattutto accettata e condivisa come una manifestazione culturale importante ad iniziare dal territorio, dalla cittadinanza. Una mostra che non venga percepita come un corpo estraneo o un “evento di nicchia” che non ha nessun tipo di “ricaduta”, un contenitore che viene aperto e chiuso, con poca ed ambigua comunicazione ufficiale, che permane il tempo di una manifestazione di routine con pochissima ed inefficace pubblicità (così come è avvenuto in questi anni) sia in generale che su riviste di settore. Una mostra che raramente o quasi mai presenta, nell’ambito del suo periodo espositivo, l’organizzazione di attività collaterali come convegni, interventi tematici, incontri pubblici, esposizioni, ad esclusione a volte di qualche iniziativa proposta da privati con tutte le complicanze burocratiche e di accettazione delle stesse proposte.

Dal canto loro gli organizzatori contenti ne decantano con enfasi il successo per l’avvenuto aumento delle partecipazioni da diverse parti del mondo (usando però, con sprezzo del ridicolo, l’abusata frase “da tutto il mondo”, ovviamente non può essere così, considerato semplicemente che le presenze degli artisti, provenienti da 28 Paesi diversi, sono state selezionate su un totale di candidature provenienti da 54 Stati. Nel mondo esistono 205 stati dei quali 193 riconosciuti sovrani) e per l’effettiva ed innegabile internazionalizzazione della manifestazione senza preoccuparsi molto del contenitore che già da alcuni anni, a mio avviso, è inadeguato o quantomeno non strutturato per accogliere una mostra d’arte contemporanea in particolar modo per esporre un certo numero di opere. La cosa curiosa e piuttosto avvilente in questi anni è aver sentito che altri “contenitori”, già usati, presenti in città non vengono presi in considerazione perché ritenuti “fuori mano” in quanto è stata registrata una bassa affluenza di turisti rispetto alla Sala del Castello Episcopio che si trova a due passi dalla sede “Museale”. In ogni caso “Ceramica” a Grottaglie non è, e non deve essere, con tutto rispetto, solo artigianato, botteghe e Quartiere delle Ceramiche. La presenza sul territorio di un’Istituzione storica e prestigiosa come l’Istituto Statale d’Arte ora Liceo Artistico (e sottolineo, la denominazione, che è d’Arte e NON d’Artigianato) dovrebbe bastare a farne recepire e radicare il concetto espresso. A proposito di tendenze e scelte inadeguate di cui si parlava prima, e che vengono da lontano, nel gennaio 2011 un sindaco di Grottaglie rilasciò in un intervista (a Francesco Lenti, su LIVU’ n.35 del 2011) delle dichiarazione di fine mandato che riguardavano anche la cultura e la così chiamata “Mostra della ceramica” : “ … l’altro filone è stato quello socio-culturale. Avremmo sbagliato se avessimo fatto una scelta troppo intellettuale distaccandoci dalla realtà, ma come ente civico mi sono posto uno standard tradizionale né elevatissimo e né bassissimo. Non sono andato né sulla cultura d’avanguardia e né su quella bassamente folcloristica. La mostra della ceramica ad esempio, non è d’avanguardia ma nemmeno una mostra mercato …”. Sin da allora ho sempre fatto fatica a pensare che si potessero fare simili dichiarazioni ma soprattutto ho creduto che il sindaco avesse una visione della realtà veramente parziale. Finché si continuerà a non prendere coscienza e conoscenza, di quanto detto prima, anestetizzati da altri interessi che non sono nello specifico l’arte e quindi la cultura, finché si alimenterà un vecchio pregiudizio non riconoscendo all’arte un alto valore di senso e di esperienza cognitiva complessa, ma verrà considerata alla stregua di un attività di intrattenimento, di svago, di ricerca di un non ben definito senso del bello o piacere estetico, finché non verrà utilizzata come strumento di formazione, si terrà in piedi una grande ipocrisia; far finta di essere sensibili all’arte, quindi alla cultura, e ritenere che in fondo non sia fondamentale, ma addirittura superfluo, per una crescita individuale e collettiva.